娘が小学校の5年生になってから、なんだか会話が減ってきたんだよな。何かコミュニケーションのいい方法ないかな?

じゃあどうする?

この記事を読んでわかること

●小学生への読み聞かせの【効果】

●小学生への読み聞かせの【コツ】

●小学生への読み聞かせに【おすすめの本】

高学年になると特に女の子は、お父さんとの距離をおきたがることがありますよね。そんなときに読み聞かせが効果的です。特に口で伝えにくいことなども、読み聞かせることで、伝えられることもたくさんあります。私の詳しいプロフィールはこちらから。

小学生にとって読み聞かせはどんな【効果】があるの?

小学生の子どもにとって、お母さんやお父さんが読み聞かせをしてくれることで、どんな効果があるのでしょうか?

ここでは、子どもにとっての5つの効果と親にとっての1つの効果について説明したいと思います。

小学生にとっての5つの効果

①豊かな感受性の育成

物語の世界は、子どもたちの豊かな感受性を育む効果があります。

小学生になって活動範囲が広がり友達関係も広がります。でも、絵本や児童本の世界はもっともっと広く、たくさんの経験ができる世界です。だからこそ、豊かな感受性を育むことができるのです。

②豊かな想像力の育成

日常を離れることのできる絵本の世界は、子どもたちの豊かな想像力を育む効果があります。

絵本や児童本の世界は、子どもたちにとって未知との出会いの宝庫です。そんな世界との出会いは、子どもたちの想像力を大いに刺激し、育ててくれることまちがいなしです。

③読書好きの子どもに

たくさんの素敵な物語を読んでもらうことで本の楽しさに出会い、成長しても読書を楽しめる子どもに育ちます。

読書は楽しむものでもあり、時には習慣のように読みたくなるものでもあります。そんな習慣にまで高めるためには、小さいときの本との接し方が大切です。

パパやママとの素敵な読み聞かせの時間は、読書を好きにさせ、習慣にまで高めるためにとても効果的なのです。

④国語力の向上

小学生になってから出会う本は、子どもの国語力を育てる力を持っています。

幼児の頃に読む絵本では、新しい言葉とたくさん出会います。そして、小学生になってから読む本では、新しい言葉に加え、新しい表現方法などにも出会うことができます。

そうした出会いをとおして、子どもたちは国語力を身につけていくことができるのです。

⑤学習意欲の向上

読み聞かせによって向上した国語力は、学習意欲全体を向上させることにつながります。

④で国語力が向上することについて説明しましたが、読んで書くといった国語の力はどんな学習にも必要な力です。

その国語力を身につけることは、さまざまなことを理解する手がかりとなり、それが学習への意欲となっていくのです。

パパ・ママにとっての効果

小学生の子どもに読み聞かせをすることで、パパやママにも効果があるのです。

コミュニケーションツール

親子のコミュニケーションツールとして、特に父子間でのコミュニケーションにとても有効です。

子どもが高学年になってくると反抗期の関係もあり、親子間の会話が減ってしまうこともあるかと思います。

特にお父さんと娘の場合はその傾向が強く出てきますよね。

そうなる前に読み聞かせで関係を作っておくことがおすすめです。本がすてきな橋渡しをしてくれることでしょう。

小学生に効果のある読み聞かせの【コツ】5つ

① 低学年は一緒に楽しむ

低学年のうちは、親子で一緒に楽しみながら読み聞かせるのがコツです。

特に1年生は、幼稚園の延長上にある時期でもあります。学校で頑張った分、家ではお母さんに甘えたいものです。親子で一緒に楽しみながらたくさん甘えさせてあげましょう。

② 高学年は一緒に学ぶ

高学年になると学校での学習内容も難しくなってくるので、「一緒に勉強しよう」という声かけも効き目があります。

高学年でも絵本を読み聞かせることはあります。でも、子どもの興味や関心に合わせて、学習的な内容の本を選ぶことも大切です。

歴史や科学の本などは、お父さんが一緒に学ぶという気持ちで読み聞かせをしてあげると、子どもも受け入れやすくなります。

③ 自分で読めても読んであげる

高学年になるとほとんどの本を自分で読めるようになりますが、読み聞かせは続けることをおすすめします。

自分で読書をするときより、本を読んでもらっているときのほうが、想像することに集中しやすくなります。ですから、読書とは別に読み聞かせを続けていくことは大切なことなのです。

④ 周囲の環境を整える

読み聞かせに集中できるように、周囲の環境を整えることが大切です。

テレビがついていたり、スマホが目の前にあったりすると、どうしても集中力が途切れやすくなります。

お父さんやお母さんの声に集中し、お話の中に入りやすいように環境を整えてあげることも大切です。

そのときに「読んであげるから、先に部屋を片付けなさい!」ではダメです。部屋を片付けることの面倒臭さが、読み聞かせの面倒臭さになってしまうからです。

⑤ 無理に聞かせない

子どもが他にやりたいことがあったりして、気持ちが乗らないときには無理に読み聞かせはしない方がいいです。

小学生になると、宿題が出たり習い事が増えたりして、なかなか時間が取れない日も多くなるものです。

そんなときに、無理に読み聞かせをすると逆効果なこともあります。子どもの感情を感じ取りながら、タイミングよく読んであげることが大切ですね。

小学生の読み聞かせに【おすすめの本】(年代別に紹介)

低学年向けの読み聞かせ

低学年は、幼児向けの絵本の延長が基本です。

幼児ではないけど、まだまだ絵本の読み聞かせを楽しみにしている時期です。人間関係や日頃の生活に関わるような題材の絵本が向いていますね。

<おすすめの絵本>

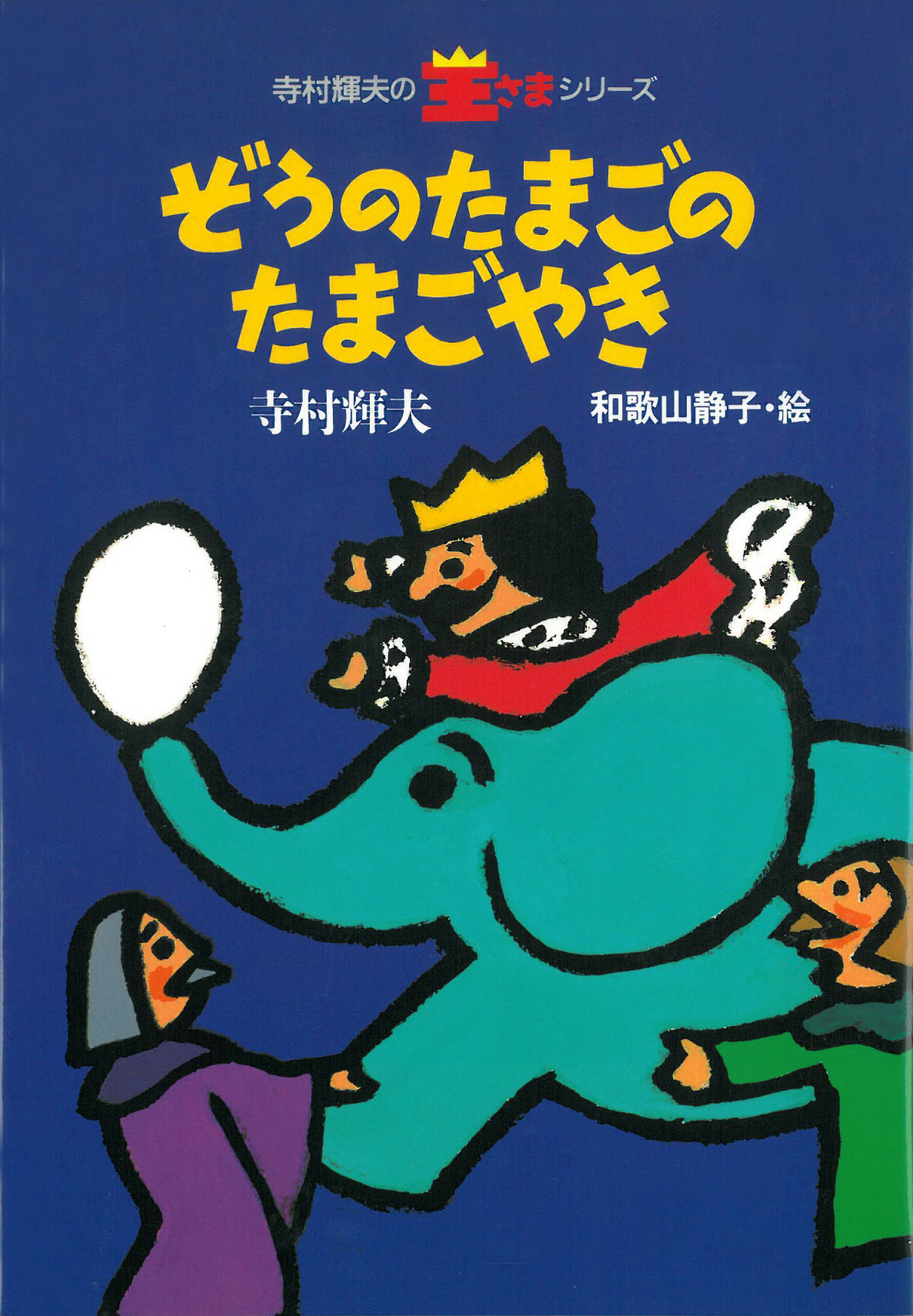

『ぞうのたまごのたまごやき』

たまごが大好きで、わがままでいばりんぼうの王さまが、家来を連れてぞうのたまごを探しに出かけるおはなしです。子どもの想像力を膨らませるには、ぴったりの絵本ですね。この本には、王様の話が3話収録されています。

中学年向けの読み聞かせ

中学年は、絵本から児童書への移行期です。

絵本も交えつつ、文章が中心の児童書へ移行していくことが大切です。どの程度の文章がいいのか、その目安になるのが、学校の国語の教科書です。絵と文字のバランスを参考にしながら選ぶといいですね。

<おすすめの本>

『長くつ下のピッピ』

主人公のピッピは自由奔放に生きる女の子。お父さんを心の支えにしているところが、読み聞かせをするお父さんの心にも響くこと間違いなし!たくましく生きる女の子、という視点ではお母さんにも読んでほしい一冊です。

高学年向けの読み聞かせ

高学年は、児童書から一般の図書への移行期です。

学校では、高学年向けに絵本の読み聞かせをすることもあるのですが、家庭では絵本にこだわる必要はなく、子どもの興味や関心を中心に選ぶことがおすすめです。

また、親が子どもに伝えたいことや教えたいことを代弁してくれるような、伝記ものや歴史もの、科学ものなどもおすすめです。

<おすすめの本>

『バッテリー』

天才ピッチャーとして絶対の自信を持っている原田巧と、大きな体のキャッチャー永倉豪がおりなす世代を超える大ベストセラー。

6巻まで続く長いお話なので、1巻を読み聞かせてあげて、その続きは興味の持ち具合で自力で読ませるものいいですね。

【コラム:室長より】

私が高学年のクラスの担任をしているときには、一冊の物語を何日もかけて少しずつ読んであげたこともあります。

長い時間の読み聞かせでは、あきてしまうので、短い時間で「もう少し読んでよ!」なんて言われるくらいのところで切るのがコツでした。

普通なら自由時間にしてしまうような、ちょっとした隙間時間を活用して本を読んであげると、クラスも落ち着くので効果的でした。

じゃあどうする? まとめ

(子育てパパの悩み)

娘が小学校の5年生になってから、なんだか会話が減ってきたんだよな。何かコミュニケーションのいい方法ないかな?

という悩みをいただき

じゃあどうする?

ということで、まとめてみました。

読み聞かせと聞くと、どうしても幼児向けの絵本の読み聞かせをイメージしがちですが、小学校でも実施しているし、とても大きな効果があることがわかっています。ぜひ、ご家庭でも時間を作って取り組んでみてくださいね。

こちらは、幼児向けの読み聞かせの効果やコツ、おすすめの絵本を紹介しています。ぜひ合わせてご覧ください。 ↓ ↓ ↓

コメント